札幌市から定山渓温泉を通り札幌までの路は、国道230号線です。

定山渓温泉と喜茂別町までの間にある峠は、中山峠です。

中山峠の頂上には、道の駅「望洋中山」がありここで売られている「あげいも」は、名物でお休みの日には列を作って買う人が絶えないほど人気です。

お天気がいいときれいな蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山が間近に見えて、それは絶景スポットとしても知られています。

道の駅「望洋中山」や人気のあげいも、その作り方など詳しく見てみましょう。

中山峠道の駅「望洋中山」

中山峠頂上にある道の駅「望洋中山」は、2023年7月7日に1階にあったおみやげとコンビニのコーナーが全面リニューアルしました。

「北海道に由来している」「北海道の食材である」この2点をクリア―されたものだけを集めたスーベニアショップができました。

北海道に特化した美味しいものが所狭しと並んでいます。

もちろん人気の「あげいも」や十勝の小豆を使った「賞味期限0日」の餡子に、ゴマペーストを練り込んで、餅粉を使った白玉で包んで揚げた、「とろとろ白玉あんドーナツ」などを販売しているテイクアウトコーナーは、今まで通り販売されています。

イートインコーナーもできたので購入した「あげいも」や「とろとろ白玉あんドーナツ」などをゆっくり座って食べれるようになりました。

2階には、レストランやパノラマ展望台もあります。

レストランでは「峠のそば」や喜茂別町の特産品を使ったものなどメニューが豊富です。

展望台では羊蹄山のパノラマを眺めながら休憩ができます。

営業時間は、売店・ファーストフード 8:30 ~ 17:30

レストラン 11:00 ~ 15:00

年中無休で営業していますのでドライブ途中など休憩ができていいですね。

中山峠の元祖あげいも

中山峠に来たなら絶対あげいも食べないとダメでしょ!

あげいもを注文するとアッツ熱のあげいもが串に3個刺さって登場。

中山峠名物「元祖あげいも」です。

これがまた結構なボリュウムで一人で全部食べるもよし、家族で分け合うもよし!

中山峠に行ったら絶対買っちゃいますね。

洞爺湖の帰りに中山峠であげいも!🥔 pic.twitter.com/BmQvw7QskZ

— recover (@sbsbhk) June 1, 2023

このあげいもは、昭和43年(1968年)に誕生もう50年以上も続く味です。

この頃まだ道の駅はなく中山峠健民センターがありました。

健民センターの物産館で峠を越える人たちが休憩をとる場所でした。

それというのも昭和43年(1968年)、この中山峠はまだ旧道でつづら折りの急カーブの続きおまけに道幅の狭い北海道屈指の難所でした。

峠を登ってきた人たちは疲れてヘトヘト、そんな人たちに力をつけてもらうために「あげいも」が誕生しました。

それも、切って小さくしないで一個丸ごとそれを3つも串に刺したんですから、これを食べるとみんなが元気になったそうです。

それが今では、年間30万串も売れる人気の商品になりました。

連休などになると1日に4000串、そのじゃがいもの数1万2千個。

ジャガイモをむくのも大変なほど売れます。

どれだけ美味しいのかが分かりますね。

羊蹄山麓の男爵イモを砂糖と塩をいれた地下水を使って茹でます。

この塩の塩の下味が大事です。

そのいもに衣をつけてあげたらおいしいあげいもの出来上がりです。

1日4000串も売れると揚げるのも大変です。

衣をつける係、均等に揚げる係、串に刺す係の3人で手際よく完成します。

この連係プレーの無駄のなさがポイントですね。

是非皆さんも中山峠に立ち寄った時には、ほこほこのあげいもを食べてみてくださいね。

中山峠のあげいもの作り方

この中山峠の「あげいも」は、意外と簡単に自宅で再現できるんですよ。

| 材料 (4人分) | |

| じゃが芋(小) | 男爵イモ |

| 塩 (茹でる用) | 大さじ2 |

| 衣の材料 | |

| ホットケーキミックス | 200g |

| 牛乳 | 150CC |

| 砂糖 | 大さじ2 |

| 塩 | 小さじ1/2 |

| 揚げ油 | 適量 |

1 じゃが芋の皮をむき、鍋に入れ、じゃ芋が完全に被る量の水と※塩大さじ2を入れて茹でます。

じゃ芋に竹串がスーととおるまで茹でます。

この時にレンジを使うと、塩味がつかないので、必ず茹でてください。

「あげいも」の芋には塩味があって衣が甘いところがいい塩梅に仕上げるポイントです。

2 茹で上がったらざるに上げ粗熱をとります。

3 ボウルに衣の材料を全部入れてよく混ぜます。

じゃが芋によく絡むように、衣はホットケーキを焼く時よりもモッタリとかためにする。

4 茹でたジャガイモに衣をたっぷりと付け170度の油で揚げます。

5 こんがりきつね色になったら油きりをし、割り箸に3個づつ刺して出来上がりです。

思ったより簡単だと思います。

チャレンジしてみてくださいね。

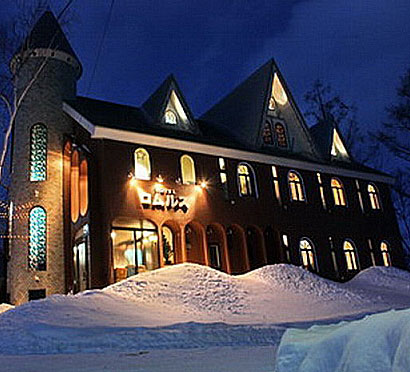

中山峠道の駅に一番近いホテル

「奥定山渓温泉 佳松御苑」は、定山渓温泉街からちょっと離れた一軒宿。

お部屋のすべてに展望風呂が付いた和スイートルームのお部屋。

世間の喧騒から離れゆっくり過ごせるお部屋が自慢のホテルです。

「奥定山渓温泉 佳松御苑」の夕食は、イタリアン。

お刺身などの魚貝理が多い北海道のホテルでは、めずらしいイタリアンを楽しめます。

隠れ家的存在のホテル。

もちろん温泉で定山渓温泉とは泉質の違う「炭酸水素塩泉」で「三大美人の湯」といわれる温泉です。森林に囲まれたホテルでゆっくり過ごすのは、いかがですか。

中山峠のまとめ

洞爺湖温泉と定山渓温泉を結ぶ峠は、中山峠です。

洞爺湖から中山峠頂上までは78㎞あまりです。

中山峠の頂上には、道の駅がありここで売られている「あげいも」は、名物でお休みの日には買う人の列が絶えないほど人気。

お天気がいい日には、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山が間近に見える絶景スポットです。

道の駅「望洋中山」は、1階にあったおみやげとコンビニのコーナーが全面リニューアル。

「北海道に由来している」「北海道の食材である」の2点をクリア―したたものだけを集めたスーベニアショップができ北海道に特化した美味しいものが所狭しと並んでいます。

年中無休で営業していますのでドライブ途中など休憩ができていいですね。

あげいもを注文するとアッツ熱のあげいもが串に3個刺さってボリュウムたっぷりです。

中山峠名物「元祖あげいも」です。

旧道の北海道屈指の難所を登ってきた人たちに力をつけてもらうために「あげいも」が誕生しました。

それも、地元羊蹄山麓の男爵イモ。

切って小さくしないで一個丸ごとそれを3つも串に刺したんですから、これを食べるとみんなが元気になったそうです。

昭和43年(1968年)に誕生し年間30万串も売れる人気の商品です。

連休などになると1日に4000串、そのじゃがいもの数1万2千個。

ジャガイモをむくのも大変なほど売れます。

どれだけ美味しいのかが分かりますね。

羊蹄山麓の男爵イモを砂糖と塩をいれた地下水を使って茹でて、そのいもに衣をつけてあげたらおいしいあげいもの出来上がりです。

自宅で「あげいも」を作るのには。

小さめの男爵芋が完全に被る量の水と※塩大さじ2を入れて じゃ芋に竹串がスーととおるまで茹でます。ボウルに衣の材料を全部入れてよく混ぜます。

じゃが芋によく絡むように、衣はホットケーキを焼く時よりもモッタリとかためにする。

茹でたジャガイモに衣をたっぷりと付け170度の油で揚げます。

こんがりきつね色になったら油きりをし、割り箸に3個づつ刺して出来上がりです。

中山峠に行った時には「あげいも」を食べてみてくださいね。

すぐ食べたい方は、自宅で作ってみてください。

美味しい「あげいも」と奇麗な羊蹄山。

いい旅の思い出になりますね。

定山渓には、ほかにも見どころがたくさんあります。

定山渓温泉・豊平峡温泉・定山渓ダムのまとめ記事は、こちらをご覧ください。

コメント