カルルス温泉

木々の間から見えていますのがカルルス温泉でございます。

登別温泉から7.5㎞の所にあり昭和32年には、北海道初の国民保養温泉地に指定されました。

現在のオロフレ荘でございます。

カルルス温泉の東側すぐそばを、道道2号線洞爺湖登別線を通り、オロフレ峠を経て洞爺湖へとつながります。

カルルス温泉をアイヌの人々は、「ペンケネセイ」(川上の狭い岩間という意味)と呼んでいました。

明治19年(1886年)、現在オロフレ荘経営者の祖先である日野愛憙が屯田兵配置予定地として、この付近一帯を調査したい際に発見し、その後、明治32年(1899年)にオロフレ荘の地点で浴場一棟を建て開湯したのが始まりです。

カルルスと聞きますと何か外国の温泉のような感じがいたしますが、その通りチェコのカルルスバードの温泉に良く似ているために付けられた名前です。

以前は、上登別温泉と上登別温泉と呼んでいたのですが、昭和9年に改名されました。

泉質はラジウムを含む芒硝性単純泉で、神経痛、リュウマチ、胃腸病、婦人病、脳の病気に効きめがあるといわれます。

登別温泉の奥座敷として湯治のお客様にも人気があります。

湯治についてはこちらをご覧ください。

この附近は、オロフレ岳、来馬岳などの美しい山々に囲まれ、温泉の湯元は大湯沼から引いており、道路ぞいにあるという、地理的条件にも恵まれています。

特に冬はサンライバスキー場でスキーを楽しむことができます。

見晴しの雄大さは、他の温泉地にはないほどで、右手に連なる山々は、大平洋のかなたにかすむ恵山岬、室蘭市のイタンキ岬、鷲別岬、そして標高750メートルの鷲別(わしべつ)岳、良く晴れた日には、噴火湾をへだてた水平線上に駒ヶ岳がクッキリ浮んで見えるのでございます。

オロフレ峠新道

北海道の二大温泉地である登別温泉と洞爺湖温泉を結ぶ「オロフレ峠」昔は北海道内でも有数の難所とされていた峠です。

この附近は、道南方面でも早く雪が降り量も大変多い地帯です。

また、急な坂道と急カーブが連続しておりますので、11月中旬ともなりますと、通行止になっていました。

再び通れるようになるのは、翌年の5月下旬から6月のはじめになってからでした。

この道路の開通が北海道の観光シーズンの始まりで、通行止がシーズンオフといわれているほどでした。

1年のうち半年以上も積雪のために通行止なってしまいますので、道路の切替とトンネルを通す計画が進められていました。

昭和63年(1988年)10月8日、全長935mのオロフレトンネルが開通して通年通行が可能になりました。

とともに、壮瞥川からでなければオロフレ峠の頂上オロフレ展望台には、行くことができなくなりました。

この新道も雪のため11月から4月までの夜間17時00分~翌日9時00分の間は通行止めになりますが、日中は通年通ることができますので地元の人たちにとっては、大切な道路となっています。

オロフレ峠 道路史碑

オロフレトンネルを抜けた右手に駐車場があり、オロフレ駐車公園となっています。

ここには、オロフレ峠 道路史碑がありまして、オロフレ峠の歴史が刻まれています。

ここからは、羊蹄山、昆布岳、尻別岳、喜茂別岳などが一望されますが、やはり旧道のオロフレ峠展望台の方が圧倒的スーケールで眺望を楽しむことができます。

オロフレ峠ではここでしか見れない樹氷

壮瞥町から登別市に向かうオロフレトンネルの手前の3㎞から4㎞の間にこの区間のみ見られる樹氷の森があります。

昔から地元の人に語り伝えられてきましたが、一般の方には知られていませんでした。

その、樹氷の森の伝説的な美しさは感動的です。

神秘的な風景が出現するオロフレ峠の樹氷の森、見ごろは1月から2月いっぱいくらいまで、ぜひ一度は見てみたいものですね。

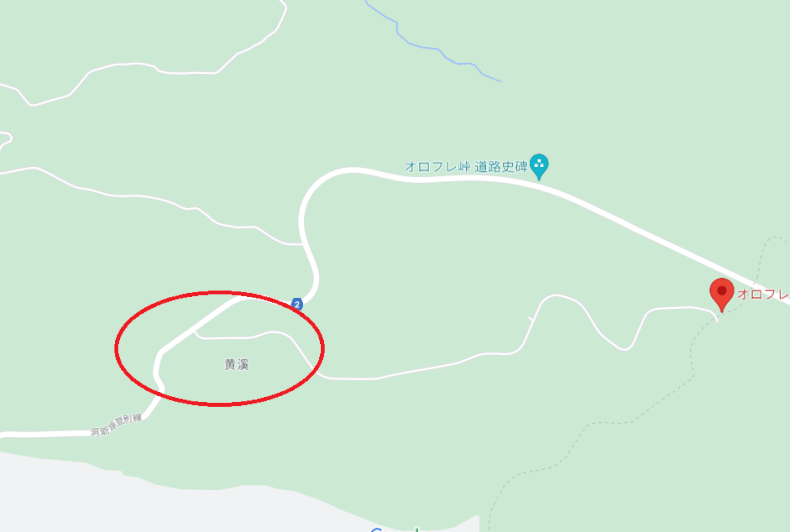

オロフレ峠旧道入り口

オロフレトンネルを抜け、ちょうど樹氷が見えるあたりに黄渓(おうけい)というところがあります。

ここが、オロフレ峠旧道の入り口です。

ここには昔、硫黄鉱山があり大きな集落があったところです。

硫化鉱の需要も激減し、昭和48年6月30日に閉山しております。

オロフレ峠の旧道については、こちらの記事をご覧ください。

白滝不動明王

曲がりくねった道を進めて行くと、右手に小さな滝のような流れがありその上の方に″ほこら″があります。

そこは白滝不動明王と呼ばれ、日の病気には大変効きめがあるといい伝えられております。

昔、硫黄鉱山で働く人達の中に、亜硫酸ガスによって日を痛める人が多く、手当も充分でなかったこともあり悪くなる一方でした。

その中に一人の信仰深い鉱夫の人がいて不動尊に願をかけ満願の日、夢枕に「清水にて洗眼せよ」と、いうお告げがありました。

その人はよろこんで白滝の岩清水で目を洗ったところ、日一日と良くなりやがて全快したということです。

そして、同じ病いで苦しむ同僚にも洗限を進め次々と全員が良くなったそうです。

鉱夫の人達は大変よろこんで、自分達でお金を集め小さな″お堂″を建て、不動明王を祀りました。

それ以来、白滝不動明王と呼んでいるとのことです。

昭和新山、洞爺湖、有珠山がある壮瞥町

壮瞥町は、支笏洞爺国立公園内にあります。

昭和新山、洞爺湖、有珠山など世界的にも誇れる自然景観。

火山の恵みである洞爺湖温泉、壮瞥温泉の温泉地。

町内各地は、日帰り温泉施設があります。

町内を縦貫する国道453号沿いには果物畑が広がり、観光シーズンを通して果物狩りが楽しめます。

洞爺湖畔沿いには300本の梅林からなる壮瞥公園、洞爺湖を一周する彫刻公園、美しい夕日を楽しめる仲洞爺キャンプ場などがあります。

横綱北の湖の偉業をたたえる横綱北の湖記念館などの施設もあり多くの観光客が訪れています。

壮瞥町のりんご

この辺りは北海道内でも温暖な気候で「北海道の湘南」と呼ばれるほどで、果実園が多く特に栗とりんごの栽培が多いところです。

ところで、桃栗三年柿八年といわれますが、りんごは何年であの赤い実をつけるかご存じでしょうか?

今では果実の栽培方法も進んでおり、殆どが接ぎ木という方法で行われ、りんごもその方法がとられています。

りんごは、5年ほどで成長し、10年くらいが一番多く収穫することができるという事です。

種類によって違いますが一本の木からおよそ800個から1300個くらいの収穫があり、老木になるとその数がだんだん減っていくそうです。

おししいりんごが店頭に並ぶまでには、多くの人たちの努力が必要なのです。

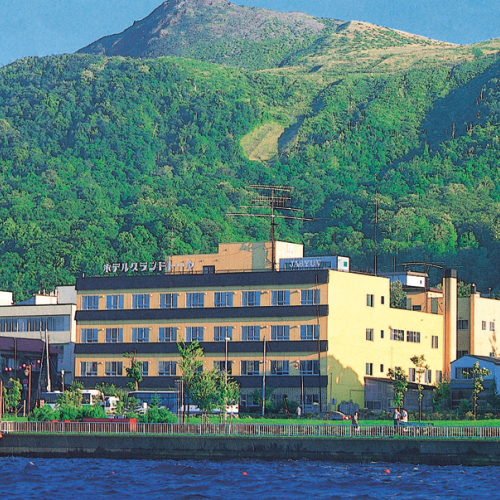

付近のホテル

ホテルグランド トーヤ

老舗のホテルですからちょっと古い感じがするようです。

でも、泊まってみると清潔感がある。

落ち着けるという口コミが多いです。

洞爺湖温泉 北海ホテル

こちらも老舗のホテルです。

お食事が美味しいと人気。

温泉もいい湯だとにんきです。

オロフレ峠新道のまとめ

オロフレトンネルを抜けた、黄渓(おうけい)というところがオロフレ峠旧道の入り口です。

白滝の岩清水で目い全快した白滝不動明王

昭和新山、洞爺湖、有珠山など世界的にも誇れる自然景観。

火山の恵みである洞爺湖温泉、壮瞥温泉の温泉地。

町内各地は、日帰り温泉施設がある壮瞥町は、栗とりんごの産地です。

コメント