登別温泉と洞爺湖を結ぶオロフレ峠。

昔は、難所といわれていた峠です。

オロフレ峠は昭和7年(1932年)に壮瞥から峠側が開通しました。

これは、壮瞥側の方が比較的工事が簡単だったからです。

それから3年後の昭和10年(1935年)に登別側が開通しました。

オロフレ峠がやっと全面開通したのです。

でもこの道は完成の翌年に水害で破壊されてしまい通ることができなくなりました。

その後は長い間、不通となったまま放置されました。

ようやく復旧工事が行われ道路が復活したのは昭和26年(1951年)のことです。

展望台からの眺望もよく登別温泉と洞爺湖を結ぶ観光道路として観光バスのコースにこの峠は、必ず入っていました。

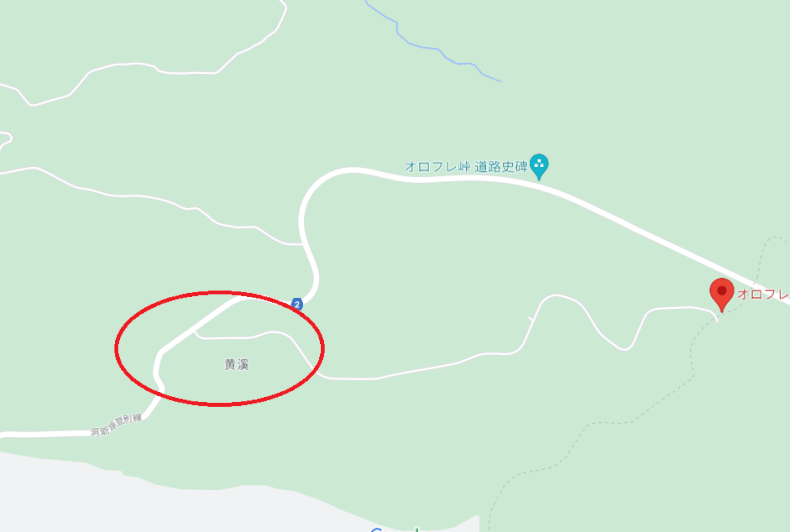

新道ができてから登別側からは、オロフレ峠展望台は行けなくなりましたので、壮瞥町、黄渓(おうけい)まで向かいます。

黄渓から旧道に入り途中、岳カンバの疎林(そりん)、熊笹の丘を皆がら展望台を目指します。

オロフレ峠展望台までと、展望台からの絶景をご紹介いしますね。

オロフレ峠旧道入口・黄渓(おうけい)から展望台へ

昔、硫黄鉱山があり大きな集落があった壮瞥町、黄渓(おうけい)から、いよいよオロフレ峠の旧道を進めてまいります。

オロフレ峠は、北海道でも屈指の難所といわれていました。

特に登別側は急な坂道、舗装もされたいないガタガタ道おまけにカーブが多い道でした。

道幅が狭く、バス同士が交差するときは道幅ギリギリ。

崖から落ちるんじゃないかと思うくらいの細い道で

崖側は、深い谷底が見え思わず目をつぶったことが何度もあります。

お客様もそのたびに「ワー」「キャー」「凄い」と叫び声をあげていました。

ほとんどご案内しないうちに頂上展望台に到着することもありました。

つづら折りのカーブが続き、まるで日光のいろは坂のようですね!なんて案内していました。

今考えるととんでもない峠道でしたね。

でもこの難所の峠は、バスが連なって頂上を目指す観光道路だったんです。

それは、頂上からの展望のすばらしさ、北海道を知っていただくためには、外すことのできない風景。

まさに、手の付けられていない大自然をご覧いただけるからです。

一番の難所部分にオロフレトンネルができましたので、快適なドライブコースとして生まれ変わりました。

でも、オロフレ峠の絶景は見れません。

岳カンバの疎林

エゾ松、トド松の老木の中に鹿の角を思わせる木は、岳カンバでございます。

シラカンバよりも山岳のずっと高いところに生える木ですが、特に北海道の岳カンバは、山岳の自然に耐えるかのようにごつごつとした感じで木の幹や枝が曲がりくねっています。

森のレディー、森の住人などと、多くの詩人に愛されているシラカバとは、同じカバノキ科に属するものですが、異った印象を与えております。

白樺を女性に例えますならば、岳カンバはたくましい男性美を象徴しているように、荒くゴツゴツした木肌を見せております。

静かな晩秋の日、紅葉で染めわける森林のコントラストは、すばらしいものですし、真冬のよく晴れた日など、あたりのきびしい山々と対照的に岳カンバの林の中の日ざしはやわらかく、木の間を通り抜けてきた光が、白っぽい幹の木々に散って、やさしく包んでくれるのです。

熊笹の丘

オロフレ峠の道は、北国ならではの荒涼とした感じがいたします。

このような原野があればこそ、洞爺湖の良さも一層引きたっているのかも知れません。

北海道へおいでの観光客の皆様は、どなたもササの多いことに驚かれるようです。

ササは日本各地で見ることができますが、その種類も非常に多いといわれ、数百種類といわれております。

本州で良く言われる、クマザサは「隈笹」と書き葉の周りが白く隈撮りされたものです。

北海道では、松前で少し自生しているだけです。

私たちは、笹を見ると熊笹と呼んでいますが、動物の熊という字を書く、熊笹は植物学上にはない名前です。

北海道に多いササは、チシマザサと呼ばれる北方系のもので、この笹は、日本以外にカラフト、千島、朝鮮半島の一部に産するだけといわれ、この附近では、標高1000メートル前後の山地は、山の斜面を埋め尽くすほどの大群落をつくることが多いです。

このチシマザサは、基部が弓状に曲がっているので、根曲り竹とも呼ばれ、高さ1~3メートル、太さ1~2センチになり太いものは豆類の手柴などに利用されております。

ではなぜ熊笹と呼ぶのか?

チシマザサは、葉が9枚あるところからク(9)マイザサといわれていたのが、訛って熊笹になったとか、熊が好んで食べるからなどいわれていますが、このうっそうとした笹薮から、今にも熊が顔を出しそうな気がしますので熊笹という呼び方はピッタリだと思います。

辺り一面美しいササの丘が続いております。

ササは古くから竹と同じように、梅、松とともにお目出たい時に利用され、家紋や紋章などに使わています。

夏目漱石の小説「坊ちゃん」の中では、清が、越後の笹飴を笹ぐるみ、ムシャムンャ食べている。

「笹は毒だからよしたらよかろう」と、 いうと「いいえ、この笹がお薬でございます」といってうまそうに食べている。

と、出ているように、お寿司をはじめ料理などに利用され、その防腐性が認められております。

また、笹の葉はリンパ液の流れを良くし、解毒作用があるといわれれています。

オロフレ峠展望台からの絶景

オロフレ峠展望台は、標高1,000メートル壮瞥町と登別市の境界でございます。

1988年(昭和63年)10月8日、峠下方にオロフレトンネル(全長935m)が開通して登別側の道路は、通行できなくなったため今この峠に来るのは、壮瞥川から登り往復するしかないのです。

展望台は標高約1,000メートルの高い所にあるため、天候の変化が激しくあまり晴れることがありません。

深い霧でおおわれ、道南随一といわれる大観望をごらんいただけないこともしばしばなんですよ。

それだけに晴れた日の眺めは、すばらしいものです。

大観望とも呼ばれる展望台からは、正面に、エゾ富士と呼ばれる羊蹄山が雲の上から顔を出し、昭和新山、有珠山を眺めながら、中の島をいだく名鏡洞爺湖の姿は、すばらしい″の一言につきます。

また、良く晴れた日には、遠く大平洋も眺めることができます。

6、7月には、可憐な高山植物が附近の絶壁に咲き乱れ特に紅ツツジが咲く頃は、大変みごとなものです。

そおして、反対側に目を移しますと、通ってきましたオロフレ観光道路がつづら折りになって見え、峠の高さを実感として受取ることができます。

さらに、遠くに周囲八キロのクッタラ湖が山間を通して静かに微笑かけています。

オロフレ峠の新道は、こちらの記事をお読みください。

旧道を見てちょっと昔を思い出しました。

本当に昔は、凄い悪路でガタガタバスを大きくゆらして走ってました。

ある時、ちょっと耳を疑うようなうわさが入ってきました。

その頃のバスは、運転席の横に補助いすがついていて休憩の時には、ガイドがそこに座りました。

普通オロフレ峠で休憩をとるガイドはあまりいないと思っていましたが、中にはいたんですね。

それも、この悪路の中で居眠りをしていたらしくバスがバウンドした瞬間に、乗降口に落ちてしまったとか。

運転手さんは、バスを止めるわけにもいかず頂上までそのままいったとか。

嘘か本当かまことしやかに噂されていました。

オロフレ岳

岩肌の出た断崖絶壁、赤い山肌を見せておりますのが、標高1、230メートルのオロフレ岳です。

オロフレとは、アイヌ語で「川中を赤くする、肌が赤い山」という意味で、山肌と近くに流れる川が鉄分を含んでいるため、赤く見えることから呼んだものと思われます。

オロフレ岳の登山は、この展望台から1時間30分ほどで、奇岩、絶壁、高山植物が多く、高山特有の樹林をぬって景色の変化など、スリルを味わいながら登山を楽しむことができます。

高山植物は、雪どけを待ちかねたように、岩梅、深山桜が咲き、ガンコーラン、コケモモ、チシマフーロー、ミヤマキンバイなど、数多くの可憐な花々が咲き乱れ、 一面お花畠ができあがるのです。

オロフレ峠旧道のまとめ

登別温泉と洞爺湖を結ぶオロフレ峠。

昔は、難所といわれていた峠です。

でもこの難所の峠は、バスが連なって頂上を目指す観光道路でした。

それは、頂上からの展望のすばらしさ、北海道を知っていただくためには、外すことのできない風景。

まさに、手の付けられていない大自然をご覧いただけるからです。

あまりの難所のため新道がつくられたので登別温泉から直接展望台へ行くことができなくなりました。

展望台へ行くのには壮瞥町、黄渓(おうけい)まで行きそこから展望台を目指します。

途中見えるのは、北海道らしい手つかずの自然。

ダケカンバの疎林が続きそれが終わると一面見渡す限りの熊笹。

十分北海道の良さを満喫しているといよいよオロフレ峠展望台に到着です。

大観望とも呼ばれる展望台に建ってみると、正面に、エゾ富士と呼ばれる羊蹄山が雲の上から顔を出し、昭和新山、有珠山を眺めながら、中の島をいだく名鏡洞爺湖の姿は、すばらしい″の一言につきます。

反対側に目を移しますと、通ってきましたオロフレ観光道路がつづら折りになって見え、峠の高さを実感として受取ることができます。

また、良く晴れた日には、遠く大平洋も眺めることができ登別温泉の奥にあるクッタラ湖もみえるんですよ。

その展望は見事なものです。

時間がございましたら是非足を延ばしてご覧ください。

その時には、旅の参考にしていただけたら嬉しいです。

コメント